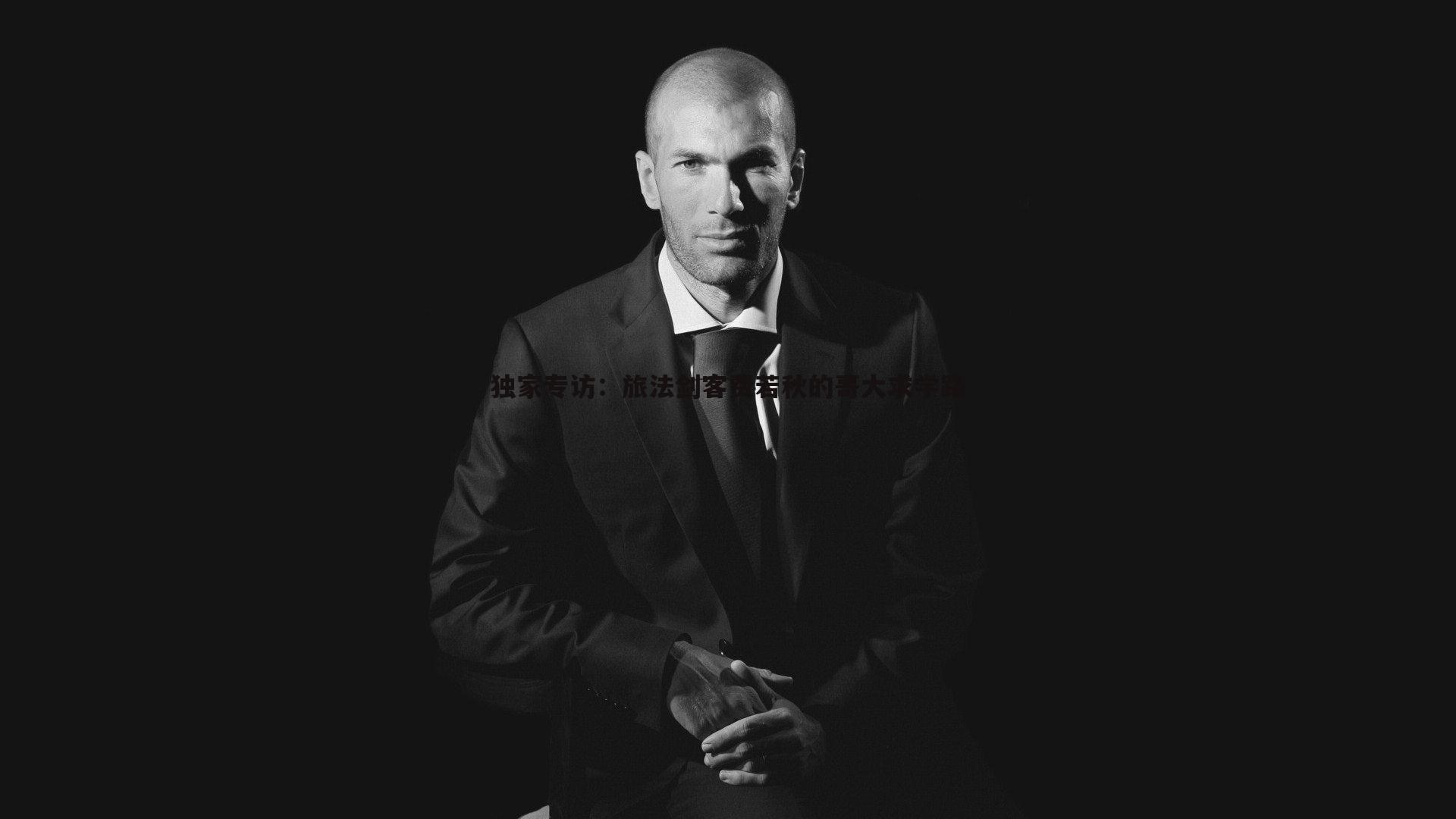

旅法剑客费若秋的哥大求学路——佩剑与课本间的平衡艺术

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学的图书馆里,一名身着运动服的青年正伏案疾书,他的手指间还残留着长期握剑形成的薄茧,身旁的背包里,除了厚重的经济学教材,还静静躺着一把银光闪闪的佩剑,他是费若秋——中国击剑界备受瞩目的“旅法剑客”,如今褪去赛场锋芒,成为哥大校园里一名普通又特殊的学生。

从巴黎到纽约:一场跨越大陆的转型

费若秋的履历堪称传奇,年少时远赴法国,在击剑强国浸染十年,师从欧洲名帅,屡次在国际青年赛事中斩获佳绩,他的佩剑技巧以“诡谲迅疾”著称,一度被法国媒体誉为“东方幽灵”,正当职业生涯步入黄金期时,他却选择暂别赛场,于2023年考入哥伦比亚大学,主修体育管理与经济学。

“许多人问我为何在巅峰期急流勇退,”费若秋在哥大附近的咖啡馆接受专访时,眼神平静,“击剑教会我的不仅是胜负,更是如何审视自我,我希望用知识重新定义体育的价值。”他的决定曾引发国内体育圈热议,有人惋惜,也有人钦佩这份勇气。

学业与训练:在时间夹缝中奔跑

哥大的学业压力举世闻名,而费若秋的日程表更显残酷:清晨五点半起床,六点至八点进行体能和技巧训练,随后奔赴课堂;下午三点后,他再次扎进击剑馆,直至夜幕降临;晚间则属于论文、数据分析和团队项目。“睡眠是奢侈品,”他轻笑,“但佩剑手的本能就是寻找突破口。”

为了兼顾学术与竞技,他将击剑的“战术思维”融入时间管理。“就像在赛场上预判对手的动向,我会提前规划每项任务的关键节点。”他展示手机里密密麻麻的日程表,每一小时都被赋予使命,这种近乎严苛的自律,让他在第一学期便取得全A成绩,同时保持每周20小时的高强度训练。

击剑哲学与学术视野的碰撞

在哥大,费若秋的研究方向是“职业体育的经济学模型”,他尝试用数据分析解构击剑运动的商业化困境:“全球击剑赛事的热度与资源分配极不均衡,欧洲俱乐部垄断了顶级教练资源,而亚洲选手往往需要远赴海外求学。”他的期中论文曾以“击剑人才流动的帕累托改进”为题,提出通过跨国合作建立青年培训基金,这一观点受到系内教授的高度评价。

“体育不仅是竞技,更是一个复杂的生态系统,”他侃侃而谈,“以前我思考如何赢下一场比赛,现在则关注如何让更多年轻人走近这项运动。”这种视角的转变,源于他在法国训练时目睹的基层击剑生态——社区俱乐部与学校体系的深度绑定,让击剑成为大众生活的一部分。

文化融合:东方谦逊与西方批判性思维

旅法经历赋予费若秋国际化的底色,而哥大的学术环境则进一步塑造了他的思维方式。“法国击剑强调‘艺术的直觉’,美国教育却追求‘科学的解构’,”他对比道,“在哥大,每一篇文献都需要被质疑,每一个结论都必须有数据支撑。”这种碰撞曾让他一度不适应,却也在矛盾中催生新的成长。

他的课堂上,常有同学好奇询问“中国击剑的培养模式”,费若秋从不回避问题,却也不盲目推崇西方体系:“中国运动员的纪律性是世界顶级的,但我们需要更多自主创新的空间,就像击剑的‘跃步抢攻’,既要遵循基本功,也要敢于打破套路。”

未来的双重使命:学者与剑客的融合

尽管暂别国际赛场,费若秋并未放弃击剑,他代表哥大参加美国大学击剑联赛,并帮助团队跻身东部赛区四强,他的教练、前奥运冠军助理导师马克·罗森评价:“费若秋的独特之处在于,他能用学术思维优化技术细节,他通过生物力学分析调整了弓步角度,使进攻速度提升0.1秒——这在国际赛事中往往是制胜关键。”

对于未来,费若秋的规划清晰而坚定:毕业后重返职业赛场,目标直指2028年奥运会,同时致力于推动中外击剑交流项目。“我想搭建一座桥梁,让中国的击剑少年不必远渡重洋也能接触顶级训练体系,也让世界看到中国体育的更多可能性。”

尾声:在佩剑与课本之间

采访结束时,费若秋匆匆赶往实验室完成一组数据模拟,窗外,哈德逊河的落日为他的身影镀上金边,这个曾以剑锋划破赛场的青年,如今正以笔为刃,在另一个战场开拓疆土。

他的故事或许正印证了现代体育人的新画像:不再局限于赛场上的输赢,而是成为体育文化的传递者、学术研究的探索者、跨领域创新的实践者,正如他所说:“佩剑与课本从未对立——它们都是理解世界的方式。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~